공공미술포털 관련 전문가 칼럼입니다.

“나는 오브제가 아니라 공간을 만드는 작가다” 영국의 조각가인 수잔나 헤론(Susanna Heron)은 유럽연합 이사회 빌딩의 공공미술 작품 [Slate Frize]을 설명하면서 이렇게 말했다. 미술에 있어서, 아니 최소한 동시대 공공미술에 있어서는 그리 새삼스럽지 않은 언급이 되었다. 이 말은 미술이 '자기 지시적(self-reference)'인 것에서 벗어남을 의미한다. 모더니즘 미술에서 회화와 조각의 경계 너머의 공간은 일종의 ‘비장소(non-site)’처럼 존재해왔다. 관람자들이 주목한 곳은 작품 속에 재현된 장소다. 2차원적 캔버스의 프레임과 3차원적 조각의 경계 바깥의 장소는 단지 배경에 불과하거나, 아예 배경조차도 못되는 것이다. 그 장소는 사실 작품의 존재에 필수적인 조건임에도 작품 의미의 영역에서는 배제된다. 모더니즘 미술에서 극대화된 이같은 인식은 ‘예술로서의 예술’, ‘작가주의’와 ‘오리지널리티’의 신화를 공고히 하게 된다. 초창기 공공미술이 장소, 공간을 대하는 태도 역시 여기서 크게 벗어나지 못한다. 물론 공공미술 자체가 미술관과 갤러리 등 전시장이라는 모더니즘의 폐쇄적인 회로를 극복하려는 시도로 받아들여졌지만 초기 공공미술은 대체로 건축물을 장식하거나, 지도자와 영웅, 역사적 사건을 재현하기 위한 수단에 머물렀다. 물론 이같은 공공미술의 쓰임은 지금도 종종 목격하게 된다. ‘예술로서의 예술’이라는 신화는 마치 조경에서 픽쳐레스크 조경이나 옴스테드식의 공원처럼 오랜, 그리고 끈질긴 생명력을 갖는다. 미술이 프레임을 벗어나 장소(site)를 새롭게 문제 삼기 시작한 것은 1960년대 관람자의 지각과 물리적 장소를 중시했던 미니멀리즘에서다. 모더니즘에 대한 반대 입장에서 미니멀리즘은 실제 장소를 작품으로 끌어들인다. 또한 장소 자체가 작품이 되는 대지미술이나 미술관과 상업적 시스템에 대한 제도비판미술, 그리고 설치미술이나 해프닝, 퍼포먼스와 같이 탈장르화하는 경향을 통해 장소특정성(site-specificity)이 주요한 개념으로 떠올랐다. 장소특정성은 공공미술에서도 중요한 개념으로 사용된다. 1970년대와 80년대를 관통하면서 공공미술에 대한 가장 큰 논의는 공공미술이 독립된 작품(free-standing object)이어야 하느냐, 물리적인 환경, 장소에 통합되어야 하느냐에 관한 것이다. 당시의 공공미술은 국제주의 건축양식의 사각박스형태의 메스와 콘크리트가 지배하던 잿빛 도시에 일종의 장식을 더해주는 역할이었다. 특히 미술관 속의 현대미술을 접하기 어려운 시민들에게 당대의 최고 작가(칼더나 헨리 무어, 피카소, 이사무 노구치 등)의 작품(그림1,2)을 공공의 장소에서 감상할 수 있는 기회를 제공하는 것이다.

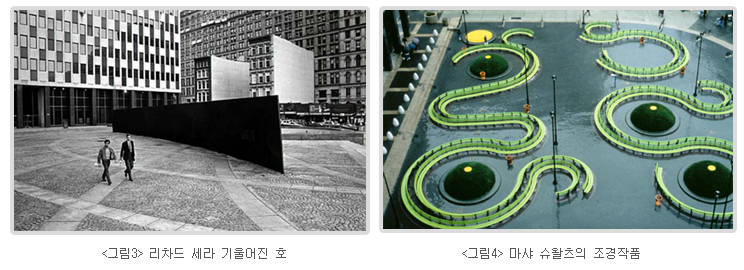

예술이라는 이름으로 대중이 이해하기 어려운 현대미술의 어휘를 일방적으로 강요하는 것은 곧 막다른 길에 도달한다. 잘 알려지고, 가장 극단적인 예가 공공미술사(史)를 얘기할 때 빠지지 않고 등장하는 작품인 리차드 세라(Richard Serra)의 [기울어진 호Tilted Arc 1982~1989]다. 맨하튼의 제이콥 제이비츠(Jacob Javits) 연방빌딩 광장을 가로지른 세라의 높이 3.6미터, 길이 36미터의 녹슨 강판(그림3)은 곧 수용자의 적대적이고, 공격적인 반응에 부닥쳤다. 결국 오랜 법정 공방 끝에 작품이 철거되었다. 이 작품으로 인해 야기되었던 심각한 논쟁은 공공미술에 있어서 그동안 감상을 강요하는 일방적 대상으로 타자화되었던 수용자의 역할에 대해 성찰하는 계기가 된다. 여기까지는 이미 잘 알려진 사실이다. 그러나 그 뒤의 이야기는 사실 미술계에는 잘 알려지지 않았다.

후기미니멀리즘의 대표적인 조각가인 세라의 작품이 1989년 폐기 처분 후 3년이 지난 1992년 광장은 마샤 슈왈츠(Martha Schwartz)의 조경작품(그림4)으로 대체되었다. 미술계에는 거의 알려지지 않은, 그러나 조경인들에게는 아마 매우 친숙할 것으로 여겨지는 마샤 슈왈츠는 1980년대 이후 피터 워커(Peter Walker)와 함께 조경예술운동을 대표하는 조경가로 알려져 있다. “사람들이 실제로 이용할 수 있는 길을 위한 공간”을 만들고자 했다는 광장의 조경은 낮은 원형 둔덕의 플랜트와 그것을 동심원처럼 감싸며 반복되는 밝은 그린색 벤취의 조합으로 이루어진다. 다분히 팝아트의 영향을 받았음을 짐작케하는 디자인이다. “테러리스트의 공격에 대비한 바리케이드인 줄 알았다”는 세라의 ‘육중하고, 불편하며, 단순하고, 무식하기 짝이 없는’ 작품에 비하면 슈왈츠의 조경작품은 확실히 ‘산뜻하고, 부담 없고, 이용가능’하다. 최근 기사에 따르면 제이콥 제이비츠 광장의 마샤 슈왈츠의 작품은 조만간 마이클 반 발켄버그에 의해 디자인된 조경(그림5)으로 새롭게 조성될 예정이다.

조경의 ‘경계-edge’ 너머에 있는 필자의 입장에서 섣부르게 평가하는 것은 매우 위험한 일이겠지만 슈왈츠의 조경작품은 세라의 공공미술에 비해 확실히 ‘예쁘고 기능적’이다. 반면, 발켄버그의 조경작품에 비하면 좀더 ‘예술적’이다. 그렇다고 슈왈츠의 조경작품을 높게 평가하는 것은 아니다. 슈왈츠의 조경작품은 당시로서는 새로울 수도 있었겠으나 지나치게 장식적이고 조형적이다. 배정한의 말을 빌자면 “현대미술의 언어를 차용하고, 동시대의 문화적 감각을 조경에 결부시키려는 시도는 물론 긍정적이지만, 예술로서의 조경은 곧 눈에 보기 좋은 장식적 조경”의 유혹에 빠지게 한다. 그렇다고 세라의 작품을 옹호하자는 것이다. 세라의 ‘저주받은’ 작품 (기울어진 호)는 분명 실패했다. 그러나 아이러니하게도 세라의 작품은 공공미술에서 최초의 장소특정적 작품으로 계획되었다. 세라는 연방정부 건물이 이데올로기와 정치권력을 가시적으로 만든다고 보고 이것을 노출, 전복시킴으로서, 즉 건물과의 대항관계(against architecture)를 만듦으로써 조각이라는 언어를 통해 건축이라는 언어를 비판코자 한 것이다. 이용자들에게 시각적으로, 경험적으로 불편함과 불쾌함을 의도적으로 줌으로써 권력의 속성을 드러내고자 했던 시도는 수용자의 동의를 얻는데 실패했고, 곧 슈왈츠에 의해 거세되었다. 세라는 실패했지만 미술관이라는 장소의 신화를 해체하려는 미니멀리즘의 시도는 유효하다. 이처럼 장소특정성은 또한 모더니즘 미술의 무장소성에 대한 저항이기도 하다. 특정 장소에 뿌리박음으로써, 화이트큐브(white cube)라는 획일적 추상공간을 옮겨 다니는 모더니즘 미술의 방랑, 그리고 그것을 추동하는 상업적 유통체계를 벗어나고자 하는 제도비판의 제스쳐이다. 1960년대부터 도시공간을 대상으로 ‘인 시츄(in situ)’ 작업을 선보인 다니엘 뷔랭(Diniel Buren)의 스트라이프 작품들은(그림6) 제도비판의 연장선에서 미술관의 안과 밖을 넘나들며 둘 간의 차이를 부정한다. 뷔랭에 있어서 8.7cm의 일정한 줄무늬 띠는 회화가 아니라 하나의 기호로서 작용한다. 그는 장소가 예술적 오브제의 정체성을 함유할 뿐만 아니라 오브제도 그것이 서있는 지면에 대해 비판적 거울로 기능해야 한다고 생각했다. 대표작품 팔레루알랴(Palais-Royal 1986) 광장에 설치된 작품 (두 개의 고원)(그림7) 역시 그같은 의미로 이해될 수 있다.

한편으로 이같은 과정은 미술이 탈장르화하면서 건축과 조경, 디자인과 중첩되는 과정이기도 하다. 미술관 밖의 즉자적(literal) 장소로 나간 대지미술이 결과적으로 미술과 조경의 경계를 흐리게 만든 것처럼 현대미술과 현대조경은 인접 장르와의 상호작용을 통해 재정의되고 재구성된다. 앨리자베스 마이어(Elizabeth Meyer)의 확장된 영역으로서의 조경은, 로잘린드 크라우스(Rosalind Krauss)의 확장된 영역의 조각처럼 미술과 조경,건축의 새로운 ‘경계-threshold’를 형성하고 있다. 이 결과로서의 하이브리드는 현재 공공미술의 다양한 얼굴 중 하나다. 공공미술이 전통적 오브제에서 벗어나 공간에 침투하는 방식은 단순히 물리적 장소특정성만을 의미하지 않는다. 그것은 개념적, 담론적 장소특정성으로 확장된다. 설치미술과 퍼포먼스, 해프닝을 자양분으로 1990년대 이후 공공미술이 탈장르화, 탈물질화 되는 과정은 미술이 공공영역으로 관심을 확장하면서 그동안 감상의 대상이었던 관객의 주체적 참여와 과정을 중요시하는 뉴장르 공공미술(New Genre Public Art)로 나타나기도 한다. 예를들어 ‘S’라고 붉은 이니셜이 새겨진 하얀 파라솔 아래에 키 큰 야자수 화분을 둘러놓고, 그 안에 실제로 미용실에서 사용하는 의자와 개수대, 샴푸와 수건을 준비해두고 여행객과 시민들에게 머리를 감겨주는 서비스를 제공한다. 한국계 미국인 낸시 황이 맨해튼의 조그만 공원에서 했던 공공미술 프로젝트다. 작가에게 머리를 맡긴 채 예술에 대해 대화를 나누었던 사람들이 ‘좋은 예술 good art’이라고 만족해하며 일상으로 돌아간다. 이쯤되면 도대체 공공미술이 경계가 어디까지인가라는 비명을 지르게 된다. 올라퍼 엘리아슨(Olafur Eliasson)은 빛과 물, 온도, 기압 등을 활용하여 전시장 안에 유사 자연을 창조해냄으로써 독특한 공감각적 체험을 유도한다. 엘리아슨은 1960년대 이후 미니멀리즘, 개념미술, 대지미술, 공공미술, 미디어아트 등 현대미술의 주요한 경향을 직간접적으로 소환하면서 환경과 인간, 실제와 지각, 삶과 예술, 테크놀로지가 인간의 공감각적 지각에 관여하는 방식에 대한 작업으로 주목 받고 있다.

런던 테이트모던 터빈홀에 설치했던 (날씨 프로젝트)를 통해 국제적인 명성을 얻었다. 이 작품(그림8)은 거대한 인공태양을 설치하고 가습장치를 통해 미세한 안개가 공간에 스며들도록 했다. 관객들은 인공태양의 오렌지 빛 속에서 작은 그림자로 보이는 자신들의 모습을 확인할 수 있어 많은 관객들이 일광욕 하듯 바닥에 누워 손발을 흔드는 것으로 이 작품에 대한 반응을 보였다. 공공미술재단의 지원을 받아 맨해튼 다리를 배경으로 초대형 인공폭포를 설치한 (뉴욕시 폭포 프로젝트 2008) 등 대규모 공공미술 작업도 진행했다. 이렇듯 그의 작품은 우리의 지각이 날씨와 같이 연속적으로 흐르고, 변화한다는 사실을 강조한다. 그의 작품은 박제된 수동적 지각이 아닌 상호관계 속에서 동적인 지각경험을 이끌어내면서 ‘본다’라는 행위를 둘러싼 중요한 논의들을 제기하고 있다. 빛과 소리, 시간, 과정과 참여는 이제 공공미술의 주요한 요소가 된다. 벤쿠버 올림픽의 공공미술 프로젝트 중 하나로 진행되었던 (Vectorial Elevation)(그림9)이나 미국의 공공미술 그룹 크리에이티브 타임(Creative Time)의 월드트레이드센터의 공공미술 작업(그림10)은 전통적인 오브제에서 벗어난다.

엘리아슨과 같이 사용자에 의해 끊임없이 재정의되는 공간의 일시성은 공공미술에서 다양한 방식으로 나타난다. 가령 시카고 밀레니엄파크의 공공미술 (클라우드 게이트 Cloud Gate)(그림11)로 잘 알려진 아니쉬 카푸어(Anish Kapoor)의 작업에서도 엿보인다. 카푸어는 조각의 물성을 극명하게 드러내면서도 정신적 사유를 담아냄으로써 말레비치(Kazimir Severinovich Malevich)나 마크 로스코(Mark Rothko)를 떠올리게 한다. 그러나 시각의 왜곡을 통해 공간을 확장하고, 뒤트는 그의 작업은 영국 티스밸리 지역에 설치 예정인 길이 110미터의 대형 공공미술 작업이나 Spire and Chasm(2006)(그림12), Kissing Bridge(2004-2005), Millennium Bridge(2000), 2012년 런던올림픽 상징타워인 (오빗Orbit)(그림13) 등에서 볼 수 있는 것처럼 경계는 이제 더 이상 무의미하다. 이처럼 도시의 구성으로서 건축,조경,디자인,미술의 경계가 흐릿해지고 있다고는 하지만 아직은 수직적 위계질서에 놓이는 경우가 더 많다. Landscape Architecture로서의 조경이 먼저 들어가고 건축이 따라오는 것이 이상적이라지만 현실은 결코 그렇지 않은 것처럼 공공미술은 경관의 구성요소에서 사실 최하위에 속한다. 법제적 장치로서의 미술장식품은 단순히 조경의 부속물일 뿐이다. 규모는 비교할 수도 없고 시각적 효과와 파급력 또한 건축, 조경에 턱없이 미치지 못한다. 20세기 가장 영향력 있는 미술가 중 한사람인 요셉 보이스(Joseph Beuys 1921~1986)의 (7,000그루의 오크나무)(그림14)는 시간과 공간을 무한정하게 확장한 작품이다. 1982년 카셀도큐멘타에서 처음 선보인 이 프로젝트(그림15)는 텍스트로는 사회적 조각으로서 공공미술이지만 시각적으로는 조경이다. 보이스는 비용을 기부한 참여자에 의해 거리마다 하나씩 늘어나는 오크나무와 돌덩어리를 통해 사막화되어가는 현실을 환기시키고자 했다. 이 프로젝트는 보이스 사후에도 불구하고 지속되고 있으며, 이 과정에서 삶 속에 의미를 부여하는 모든 행위가 예술이 될 수 있음을, 그리고 예술이 가진 힘으로 사회를 변화시킬 수 있음을 웅변한다. 보이스의 “모든 사람이 예술가(Everyone is an artist)”라는 선언은 이제 ‘삶이 예술이고, 도시가 갤러리다’는 의미로 연장되고 있다.

이같은 인식은 조경에서도 마찬가지일 것이다. 공원의 필요성은 곧 도시의 삶에 찌든 시민들에게 이상주의적 풍경화에서 나타난 경관을 재현하려는 픽춰레스크 경관이나 옴스테드식 공원을 통해 던져진 정치적 선물이었다면. 공공미술 또한 삭막한 도시에 대한 장식으로서 문화적 치유의 한 방편이었다. “도시의 해열제이자 진통제”(배정한)로서의 조경이나, “문화적 치유”로서의 공공미술은 여전히 유용하다. 하지만 이같은 도시/공원, 도시/공공미술을 경계 짓는 모더니즘적 이분법은 삶속에 침투하는 예술, 도시로 확장되는 공원으로 전략의 수정을 요구받고 있다. 렘 콜하스의 (트리시티 Tree City)가 “도시가 공원이고 공원이 곧 도시”라는 선언을 통해 조경이 도시 변화에 기여하고, 도시는 진화하는 공원의 바탕이 되어야 함을 강조한 것은 공공미술에서도 주목하게 된다. 연속적인 경관, 시간에 따라 흐르는 도시에 대한 사고는 비단 조경만의 것이 아닌 건축,디자인,미술 등 모든 시각예술 장르가 겪는 공통된 고민일 것이다. 출처: ela 월간 환경과 조경 vol.267 |